Засоленные озера планеты добавляют углекислый газ в атмосферу.

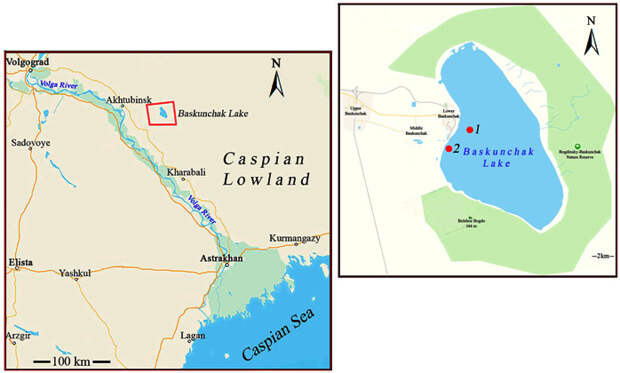

В течение нескольких лет астраханское озеро Баскунчак сотается объектом изучения ученых Южного федерального университета, Гидрохимического института Росгидромета и Донского государственного технического университета. Тема – влияние засоленных водоемов и почв в засушливых районах на увеличение парникового эффекта в атмосфере.

Недавно специалисты ЮФУ представили свои исследования с Баскунчака в международном научном журнале «Water» (штаб-квартира в Швейцарии), где публикуются материалы об открытиях, экологии и технологиях в сфере водных ресурсов. Некоторыми фрагменты из данной публикации ПУНКТ-А решил сегодня представить.

Как известно, сегодня глобальное изменение климата считается одной из самых серьезных экологических проблем. И в числе ведущих «драйверов» климатических коллизий называют накопление парниковых газов - углекислого газа и метана - в атмосфере. Однако источниками этого могут быть не только выбросы заводов и других объектов, связанных с человеческой деятельностью, но и природные компоненты – например, озера на засушливых территориях планеты. Так вот объемы выбрасываемых парниковых газов с их поверхности остаются почти не изученными.

Как известно, сегодня глобальное изменение климата считается одной из самых серьезных экологических проблем. И в числе ведущих «драйверов» климатических коллизий называют накопление парниковых газов - углекислого газа и метана - в атмосфере. Однако источниками этого могут быть не только выбросы заводов и других объектов, связанных с человеческой деятельностью, но и природные компоненты – например, озера на засушливых территориях планеты. Так вот объемы выбрасываемых парниковых газов с их поверхности остаются почти не изученными.

Поэтому ученые Южного федерального университета совместно с коллегами из Росгидромета и ДГТУ взялись за обследование озера Баскунчак.

Водоем в северной части Астраханской области относится к бессточным - то есть поступающие с водами и формирующиеся непосредственно внутри него органические вещества не вымываются, а постепенно накапливаются. Но главная его фишка заключена в гиперсолености воды - около 300 г/л, что почти в 20 раз соленей вод Черного моря.

В результате исследования оказалось, что в озере Баскунчак содержится относительно мало метана — около 1,5 мкл/л воды (для сравнения: на поверхности Черного моря этот показатель составляет около 4,8 мкл/л). Потоки углекислого газа, напротив, были в 287 раз выше потоков метана и в 3,3-5 раз интенсивнее потоков с поверхности пресных озер.

С помощью накопительных плавучих камер исследователи вычислили, что за сутки с поверхности астраханского озера выделяется около 55 кг метана и 14,7 тонн углекислого газа.

Установка на озере накопительной камеры

Установка на озере накопительной камеры

Невысокая интенсивность потоков метана связана с его низкой концентрацией в воде, тогда как значительное количество углекислого газа - с жизнедеятельностью микроорганизмов, осаждением солей и пониженной активностью фотосинтеза.

При этом на основе данных разных лет было доказано, что количество возникающего в водоеме углекислого газа неизменно растет.

«На примере озера Баскунчак показано, что соленые озера могут быть источниками парникового газа из-за недостаточного потребления CO2 фотосинтезирующими органами. В свете наблюдаемого изменения климата засоление водоемов и почв в засушливых ландшафтах может стать дополнительным источником CO2 в атмосфере», - делают вывод специалисты ЮФУ в своей публикации в журнале «Water».

«На примере озера Баскунчак показано, что соленые озера могут быть источниками парникового газа из-за недостаточного потребления CO2 фотосинтезирующими органами. В свете наблюдаемого изменения климата засоление водоемов и почв в засушливых ландшафтах может стать дополнительным источником CO2 в атмосфере», - делают вывод специалисты ЮФУ в своей публикации в журнале «Water».

В то же время выбросы метана, вероятно, уменьшится из-за активации процессов сульфатредукции, связанных с сульфатзависимым анаэробным окислением метана на больших глубинах донных отложений.

.«В дальнейшем мы планируем изучить причинно-следственные связи гидрологических и биологических характеристик, химического и газового составов воды и донных отложений, а также их физико-химических свойств. Это позволит установить долговременные тенденции в эволюции озер юга европейской части России», - сказал «Известиям» руководитель проекта, доктор географических наук, заведующий кафедрой физической географии, экологии и охраны природы Института наук о Земле ЮФУ Юрий Федоров.

«Выбросы от водоемов, конечно, несопоставимы с промышленными выбросами и загрязнениями от действующих крупных вулканов. Но использование полученных данных позволяет учитывать влияние и вклад водных объектов в мировой баланс парниковых газов. И важно отметить не только выделение водоемами, но и вопросы поглощения газов ими», - подчеркнул член общественного совета при Минприроды России, главный редактор интернет-журнала «Отходы и ресурсы» Владимир Пинаев.

«Выбросы от водоемов, конечно, несопоставимы с промышленными выбросами и загрязнениями от действующих крупных вулканов. Но использование полученных данных позволяет учитывать влияние и вклад водных объектов в мировой баланс парниковых газов. И важно отметить не только выделение водоемами, но и вопросы поглощения газов ими», - подчеркнул член общественного совета при Минприроды России, главный редактор интернет-журнала «Отходы и ресурсы» Владимир Пинаев.

Фото: Южный федеральный университет, журнал «Water», drive2.ru

Свежие комментарии