Вот и сентябрь близится к концу. Примерно также он близился и в 1902 году, который мы сегодня просматриваем. И неожиданно обнаруживаем, что той осенью предков беспокоили не только традиционные для наших широт проблемы, как-то грязь, бездорожье и ветхое жилье, но и вопросы гуманитарно-просветительского плана.

О чтении и пении

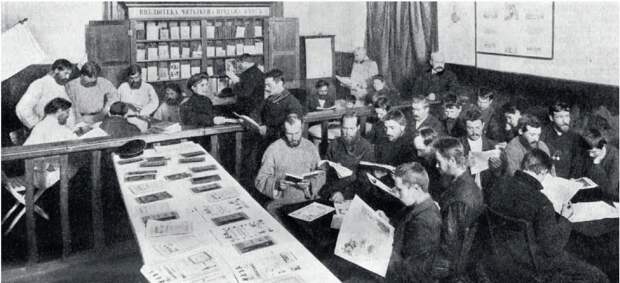

Например, острейшим образом встал вопрос: «Что читать?». «Астраханский листок» повествует об этом, как-бы реагируя на острый сигнал:

«Приближается время, когда в Астрахани, по примеру прежних зим, начнутся чтения для простого народа. Чтения эти в Астрахани устраиваются по воскресным и праздничным дням вечером от шести до семи часов. Аудиториями ранее служили столовая на Эллинге, чайное общество трезвости и помещение при Воробьевской столовой, где было училище. Лекторами были учителя городских училищ и любители члены. Материалом для чтений служили достаточно известные брошюрки религиозно-нравственного, исторического, беллетристического содержания и т. п. Чтения сопровождались туманными картинами самого разнообразного содержания, причем редко относящегося к прочитанному. На чтения собиралось все-таки порядочно слушателей, между которыми замечалось, впрочем, едва ли не больше детей, чем взрослых.

В духовном ведомстве, наравне с чтениями, давно уже введено и пение. Почему бы не использовать пение и на светских чтениях? Тогда интереснее будет более, а любители, наверное, найдутся среди слушателей-посетителей. Невинных и «безгрешных» песен у нас порядочно, и разучить их нетрудно».

Автор заметки, сетуя на «неправильный» по его мнению подбор литературы, предлагает… петь песни. Хоть чтение и пение — разные явления, в середине заметки есть намек, что главная цель — отвлечь народ от зимней праздности и пьянства. Ну, да, цель, конечно, благая.

О литературных вкусах и пристрастиях

Вопрос: «Что читать народу» на той неделе изрядно беспокоил газетчиков. Не находя себе места, они продолжали нагнетать «проблемный градус»:

«В каждом селе, а в особенности в казачьих станицах нашего края, можно найти порядочное число лиц обоего пола, хорошо грамотных и интересующихся не одними деревенскими сплетнями. Нам случалось видеть семьи, члены которых все грамотные. Меньше всего грамотных в наших ловецких селах, так как здесь дети с восьми лет уже помогают родителям в лове в качестве гребцов, при метке сетей, установке сетей и вентерей, как сторожа при сидебках и т.

д. Но и в этих селах имеются грамотные.

Окончив школу, мальчик или девочка возвращаются в семью к обыкновенным деревенским работам, а работы эти начинаются с весны и кончаются глубокой осенью. Не только в это время, но и во время работать, всегда найдутся свободные часы и целые дни (праздники), когда грамотный и почитал бы что-нибудь, а неграмотный послушал. Но, к несчастью, читать решительно нечего и даже купить книжки негде. Деревенских библиотек у нас в крае очень мало. Продажи книг нет, если не считать деревенских лавчёнок, в которых рядом с дегтем продаются разные «Франциль-венцианы» и тому подобная лубочная дрянь. А между тем потребность в чтении существует и, к счастью, немалая».

Для газетных интеллектуалов продаваемая в деревнях копеечная «История о храбром рыцаре Францыле Венциане и о прекрасной королевне Ренцывене», очевидно, являлась «пургой» и безвкусицей. Но, сложно представить картину, в которой малограмотные ловцы приобретали бы «Братьев Карамазовых» или «Войну и мир». А так, за похождениями рыцаря, о которых читает кто-то грамотный, можно и скоротать долгие зимние вечера…

Тем более, что зима уже практически началась. 21 сентября «Астраханский листок» написал:

«Холода, совсем необычные в Астрахани для конца сентября, продолжаются уже несколько дней. В ночь на вчерашнее число задул сильный холодный ветер, а вчера в полдень пошла «крупа». В течение всего дня небо смотрело совсем по-зимнему».

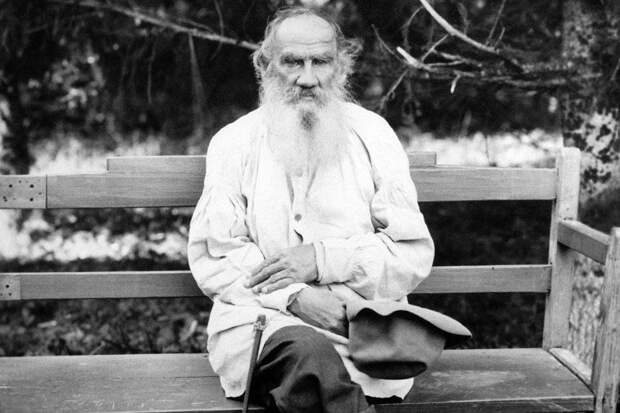

«Проспали» Толстого

Кстати, о «Войне и мире». В те дни вся читающая Россия отмечала 50-летие творческой деятельности Льва Толстого. Отчего-то астраханское литературно-драматическое общество предпочло отмолчаться. И тут же получило отповедь от «Астраханского листка»:

«Едва ли многим астраханцам известно, что недавно исполнилось пятидесятилетие литературной деятельности величайшего мирового писателя и мыслителя, нашего современного, одного из гениальнейших художников слова всех веков и народов – Льва Толстого. Но мы, астраханцы, как-то забыли это событие большой важности, да и, собственно, не было времени нам его вспомнить за своими делами громадной важности. Да и кому вспомнить? Литературно-драматическое общество еще не открыло ворота своего мрачного помещения. Да и дела у этого общества до того плохи, что все помыслы его работают над разрешением одного вопроса – где бы денег достать? Так, впрочем, и подобает литераторам и артистам. Они, за самыми малыми исключениями, никогда в авантаже не обретались. И так называемые жрецы искусства получали, как и жрец богини любви Калхас, всё цветы, цветы, слишком много цветов, но очень мало хлеба. Многие так и скончались, не разрешив вопроса – где бы денег достать? Зато после смерти их засыпали цветами в знак вероятно того, что при жизни они больше цветами питались».

Мы сейчас не сможем определить, кого из местных писателей или драматургов так толсто троллили журналисты. Да и незачем. Но не вспомнить о Толстом, когда вся страна говорит об этом — невозможно. Впрочем, нельзя исключать, что для членов местного литературно-драматического общества Лев Николаевич авторитетом не являлся.

А что же касается драматургии и театра вообще, то это дело астраханцы любили. Впрочем, тоже не всегда. Сей факт очень тонко характеризует малюсенькая заметочка на описываемой неделе:

«Зимний сезон открылся в субботу хорошо известной астраханской публике пьесой «Педагог», которая привлекла в театр немного публики, что следует всецело отнести к «банному дню».

Да уж. Если появляется дилемма: театр или баня, то здесь, конечно задумаешься...

Использованы материалы электронной краеведческой коллекции АОНБ им. Н.К. Крупской.

Фото: фотография Карла Буллы с сайта roscomland.ru, репродукция картины В. Маковского «В сельской школе», culture.ru

Свежие комментарии