Автор – Елизавета Балашова, студентка Астраханского государственного университета им. В.Н. Татищева

Мы все знаем о подвигах солдат, отважно защищавших страну от нападения фашистской Германии. Но не стоит забывать о людях, которые трудились на производствах, предприятиях и заводах.

Начало пути

Когда я расспрашивала свою бабушку о прадедушке, она мне рассказала такую историю.

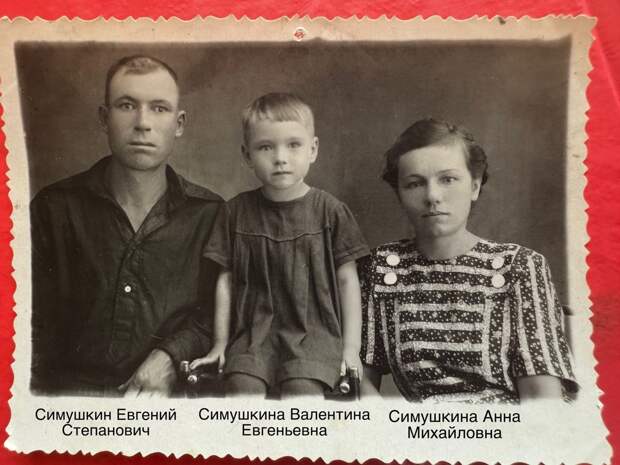

Симушкин Евгений Степанович родился 1914 году в семье мастера-стеклодува.

Родился, жил, и работал в поселке Стеклозавода. Поселок возник вокруг завода, основанного купцом Алексеем Николаевичем Бекуновым. Завод начался строиться в 1886 году. А.Н. Бекунов обратился в Астраханское губернское правление: «Предложив устроить вблизи Астрахани завод для выделки стекла и изделий из него…». Из архивных документов известно, что на заводе производились: разных видов стеклянные бутылки – пивные, шампанские, мадерные, лимонадные, коньячные, банки прямые и раскатные, банки – горшком, банки селедочные, пикульные, молочные, банки для варенья, кувшины. Производилось стекло ламповое, штемпельное, стекло ламповое «молния» и «луна», стекло венское штемпельное, листовое стекло, колпаки круглые церковные, аквариумы, аптекарская посуда. При заводе была устроена бакалейная лавка, склад стекольных изделий и материалов.

Вера в семье

Вся семья была тесно связана с религией и церковью: расписывали стены в храме, пели в хоре. После революции и смены строя семья тайно соблюдала традиции. Приходилось прятать иконки и подпольно крестить детей. Молитва перед едой обязательна, пока глава в семье не сядет за стол, трапезу нельзя не начинать. «Помню у нас в доме была огромная неподъёмная книга, мне запрещали самой ее брать, да я бы и не смогла, уж больно она тяжёлая была. Серебряные обручи и рукописные писанья меня привлекали. Папа читал ее мне», – вспоминает моя бабушка.

Война у дома

Когда пришла война, Евгений Степанович получил бронь, так как был первоклассным стеклодувом. Он выдувал массово бутылки на фронт, например, для коктейля Молотова. Во время Второй мировой войны стеклодувы внесли значительный вклад в победу над фашизмом. Они работали на заводах, производя стеклянные изделия, которые использовались в различных отраслях промышленности, включая оборонную. Стеклодувы трудились по 18 часов в день, часто без выходных, чтобы обеспечить армию и промышленность необходимым количеством продукции. Работали в тяжёлых условиях, часто в невыносимо горячих цехах. Был случай, когда по неосторожности троюродный брат моего прадедушки упал в раскалённое стекло и сгорел. Это было горе, но работать все равно было нужно.

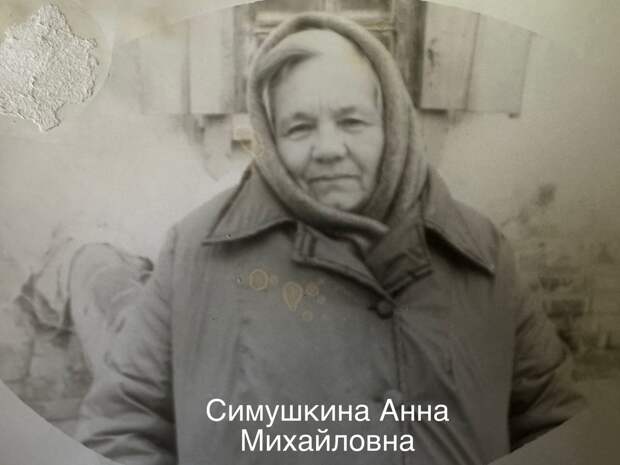

В Астрахани Евгений Степанович познакомился со своей будущей женой. Анна Михайловна тоже стала работать с ним на заводе. Таскала подносы, стояла у конвейера. В послевоенное время проявились последствия изнурительной работы. Мой прадедушка почти полностью лишился зрения. Каждый день глядя на раскалённое стекло, он не жаловался на самочувствие. «Работать за себя и ушедшего на фронт товарища!» - такая была мотивация.

После войны

Войну они пережили, но очень тяжело все это было. Как говорила бабушка, 400 грамм хлеба давали на работающего человека. Дед потихонечку рыбу ловил, и вот на этой рыбе и выживали, все-таки стекольный завод на берегу реки. Жили в бараках, построенных еще до революции хозяином завода.

Появился первенец, Владимир, а в 1946 году родилась моя бабушка.

«Маленький Володя стоял у портера Сталина, брал палку и давай на него: «Эй, Сталин, дай хлеба, а то я тебя палкой бить буду» Его прятали, потому что не дай бог это увидят. Люди придут, а он на Сталина с палкой», – вспоминает моя бабушка.

После войны стали жить получше. Помню, бабушка рассказывала, придет она со школы, и опять «этой рыбятиной воняет». Я спрашиваю: «Как это воняет?» А она: «Так она осточертела эта рыбятина».

Мой папа мне рассказывал, что его бабушка с дедушкой были очень гостеприимные люди. До сих пор он помнит жареную рыбку, а под ней картошечка и огромный салат, где просто порезанные помидоры и огурцы. Был и сад свой с виноградом, можно было руку протянуть и сорвать.

Сейчас это воспоминания я записываю для своих будущих детей. Потому что знаю, когда-то они и меня спросят: «А что делали твои прадедушка и прабабушка?» Моя задача – сохранить эти истории и передать следующим поколениям.

Свежие комментарии