Ведущий рубрики Сергей Синюков

Сегодня, продолжая нашу газетно-историческую рубрику, рассмотрим начало мая 1906 года. В этом нам как всегда помогает электронная краеведческая коллекция областной библиотеки им. Н.К. Крупской.

На Канаву с «Марсельезой»

Итак, май начался. Вроде, все как обычно — сажается картошка, вялится вобла, купаются мальчишки, кавалер барышню хочет украсть, ну и так далее.

Однако, в том году появляется новая мода — манифестации социалистов с распеванием «Марсельезы» и различными требованиями. И 1 мая многие рабочие уже идут не на работу, а на манифестацию. Вот как это описывает «Астраханский листок»:«Рано утром 1 мая бросили работать таскали. Затем были сняты в портовом заводе котельщики и плотники. Также были сняты рабочие во всех типографиях и с электрической трамвайной станции, почему трамвай не ходил весь день. В 8 часов приказчики вместе с рабочими отправились запирать магазины. В 1 уч. большинство владельцев магазины свои не закрыли, и толпа приказчиков, потерпев здесь фиаско, направилась на митинг в Николаевский сквер. За Коммерческим и Пешеходным мостами собралась толпа ломовых извозчиков, которые были настроены враждебно против «забастовщиков», т. к. после закрытия мучных и рыбных лавок остались без работы. Увидев приказчиков извозчики пропустили их на Грязную улицу, где и последовала с ними жестокая кулачная расправа. Некоторым удалось скрыться, а одному парикмахеру И. был расшиблен глаз и нанесены серьезные повреждения в голову.

В 4 часа дня стали собираться большие группы на Канаве. Ближе к вечеру толпа до 300 чел. села в лодки (до 25), на которых и разъезжали с красными фонарями от Ямгурчевского до Земляного моста. На лодках также пели революционные песни».

Вот такая «маевка» получилась. Бились извозчики с приказчиками, а пострадал парикмахер. И почему красные фонари, а не флаги? Они же вроде символ из «другой оперы»? Но, это детали. Важно другое. 1 мая 1906 года действительно стало первым организованным проявлением пролетарской солидарности в нашем городе. Та «маевка» на воде вошла в историю. Именно из-за нее позже Варвациевский канал переименуют в канал имени 1 мая.

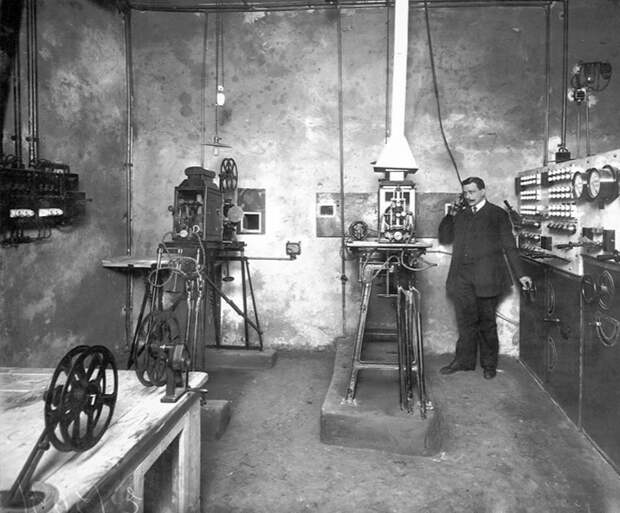

Синема, синема, от тебя мы без ума!

Май предлагает астраханцам и более законные и спокойные зрелища. Например — синематограф. Чудо чудное, да и только! Его привезли в зимний театр Плотникова (ныне Драмтеатр) В газетах зазывают:

«Уважаемая Астраханская публика убедилась также, как и публика всех городов Российской империи, в том, что представления синематографа настолько интересны и разнообразны, что их не может заменить ни один театр. Во многих больших городах имеются постоянные театры, два-три, где синематограф работает ежедневно. В Москве их около 30 театров различной величины, в Ростове-на-Дону есть театр г. Штремера, где синематограф работает ежедневно уже 3 года. Во всех вы увидите много зрителей, все это доказывает, что публика везде находит, что представления синематографа заслуживают внимания. Показано будет шесть отделений движущихся картин громадного размера!».

Так и хочется сходить. Тем паче, что свой собственный постоянный синематограф (кинотеатр) появится в Астрахани, только 10 февраля 1908 года. Он назывался «Электро-биограф «Братьев Боммер и располагался на Почтовой улице (ныне — Чернышевского).

Опять «орлянка»

Но синематограф, даже если его привозит мистер Фёст, разом не может побороть все общественные пороки. Например, отучить астраханцев от игры в «орлянку». В теплое время года здесь кипят страсти…

«Игра в «орлянку» в нашем городе приняла гигантские размеры. Она открыто проводится даже в наиболее людных, оживленных местах. Про такие пункты, как кремлевский бугор или Облупинская площадь, говорить излишне: игра здесь никогда не прекращалась. Но в этих местах ее свидетелями являются единичные прохожие. Совсем иначе обстоит дело в таких пунктах, как стрелка Кутума, набережная купеческой пристани, Обжорный ряд и Эллинг. Эти пункты наибольшего скопления народа. На Стрелке приютились также картежники. Скандалы, сопровождающие игру в карты, и внешность самих картежников ясно говорят, что игра производится тут не ради развлечения. Рабочие частенько попадаются на удочку орлянщиков, платясь своими последними грошами».

Да, «орлянка» была известна своими эпидемическими масштабами, мы в этой рубрике уже писали об этой напасти. Да разве ж только она? Играли в старой Астрахани весной и в «лотереи», в «чет-нечет», в кости и прочие материально-проигрышные забавы. Но весной «уловы» были не очень, рабочие ведь только приезжали наниматься, и карманы были пусты. Осенью — совсем другое дело!

Стирать — не играть

Ну, в азартные игры играть — это у нас каждый может. А вот попробуйте платье постирать. В мае 1906 года… Целая проблема. И в газете «Астраханский листок» появляется заметка с названием, вполне пригодным для современного триллера: «Опасная платьемойня».

«Нас просят обратить внимание городс. Управы на крайне неудовлетворительное состояние платьемойни у Воздвиженского моста. Полоскание белья здесь в высшей степени затруднено, так как плот погружен в воду — и пользоваться им, благодаря этому, значит, рисковать здоровьем, а то и худшими последствиями. По этой причине большинство являющихся сюда не пользуются плотом, кое-как устраиваясь для этого на самом берегу. Странно видеть ряд женщин, полощущих белье с крайними неудобствами с берега, в то время как расположенная здесь платьемойня пустует. Находятся смелые, взбирающиеся на плот, и стоя чуть ли не по колено в воде, полощащие белье. Вообще, нужно заметить, что с платьемойнями у нас обстоит далеко неудовлетворительно: редкая из них не страдает теми или иными недостатками, и все отличаются способностью погружения в воду от присутствия 2-3 человек».

Да, упрек в адрес городских властей справедлив. А интересна здесь вот какая деталь. В старину такие плоты-понтоны называли «портомойни» или «платьемойни». По сути и функционалу, это одно и тоже, и порты (штаны) и платья, стирались одинаково. Но в астраханской прессе встречаются только платьемойни. Что это за дискриминация по гендерному типу? Или порты у нас не стирали?

Фото: photocentra.ru, autosprite.ru

Свежие комментарии